座標ファイルを図形化する使い方

Jw_cad その他(1)の〔座標ファイル〕の使い方をご紹介させていただきますが、

このページで、ご紹介するのに活用するのが、先のページで作った〔座標ファイル〕ですので、

まだ〔座標ファイル〕を保存されていない方は、

先に〔座標ファイル〕を書き上げて、分かりやすいフォルダに保存しておいてください。

そこまで、終わらせてから、このページの内容をご覧ください。

座標ファイルの読込

座標ファイルを読込んで、図面に描く手順をご紹介させていただきますので、ご参照ください。

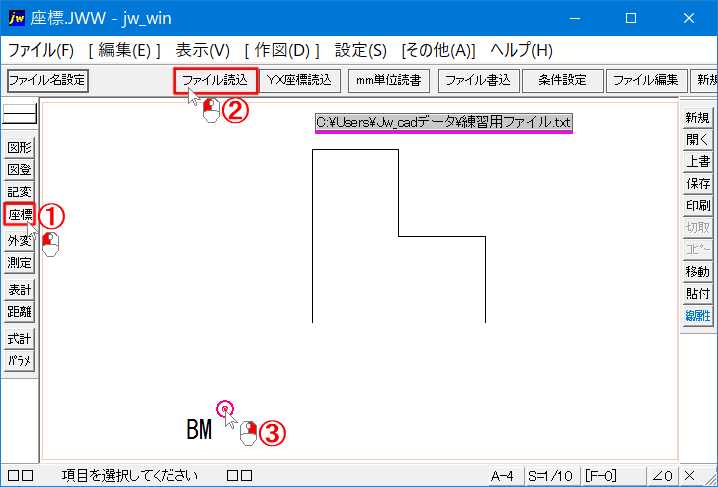

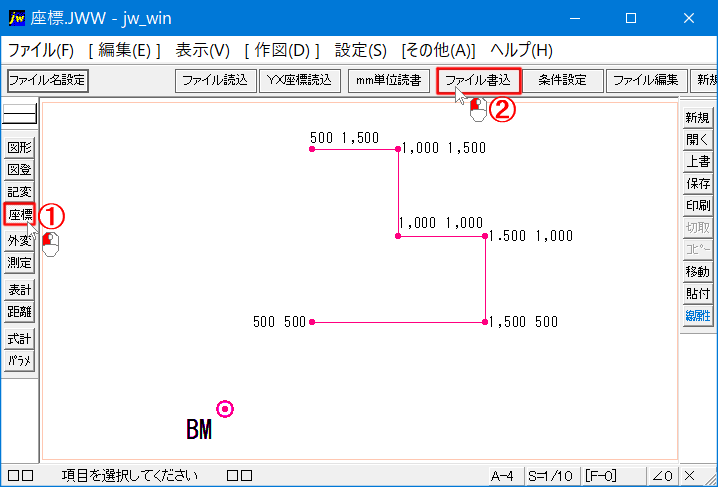

- その他(1)ツールバーの〔座標〕タブをクリックします。

- コントロールバーの『ファイル読込』タブをクリックします。

- BMマークを右クリックで読取ります。

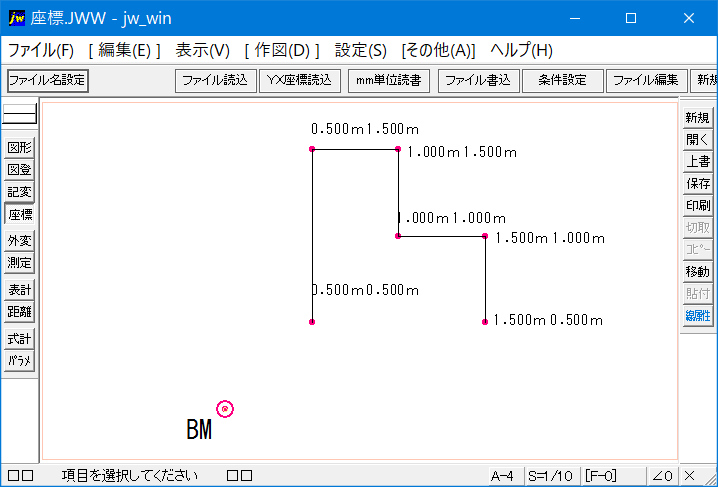

座標ファイルを読込むことで、数値化されていたファイルの内容が図形化されて出力されるので、

ベンチマークを右クリックで読取るだけで、座標点を結んだ図形に変化します。

座標ファイルの準備さえ整えておけば、数秒で図形化できるので、こんなに楽なのですから使い慣れると本当に便利です。

画像のように、読込んだ座標ファイルの保存場所が表示されますので、指定したファイルなのか確認するようにしてください。

因みに、画像内で示している保存場所の表示位置は、実際とは違いますので、ご了承ください。

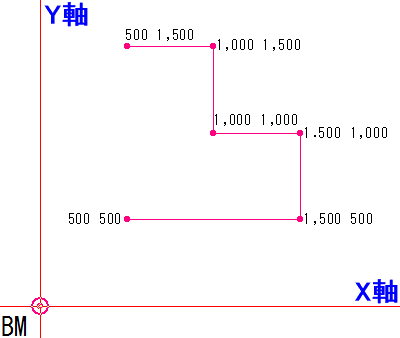

最終的に、測定点の通りになっているか検証致しましたので、ご確認ください。

簡単すぎるくらいですが、座標ファイルを上手に利用すれば、

図面を描く時間も、かなり短縮できるんじゃないかと思いますので、

まずは、この簡単な使い方を、ご利用ください。

YX座標読込

Jw_cad その他(1)の〔座標ファイル〕はフォルダに保存されている座標データを読込んで、

図面に座標データを元に図形を描くとき、通常はX、Yの順に読込みますが、

その読込の順番をY、Xの順に読込ませるのが〔YX座標読込〕タブですので、どのように使うのかを簡単にまとめておきましたので、早速ご覧ください。

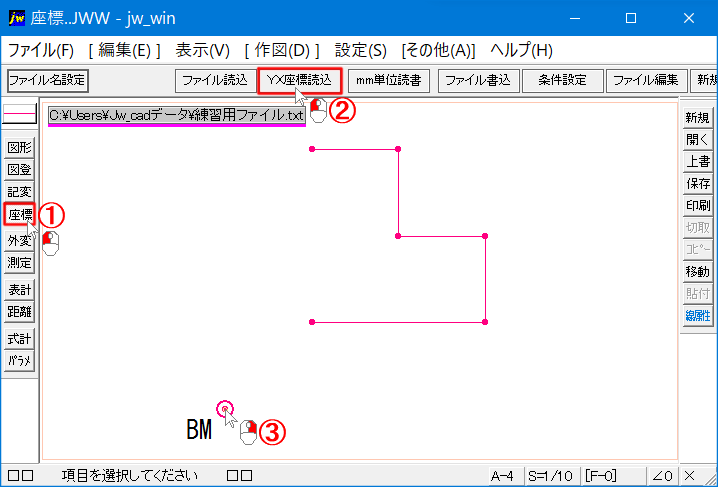

- その他(1)ツールバーの〔座標〕タブを左クリックします。

- コントロールバーの〔YX座標読込〕タブをクリックします。

- ベンチマークを右クリックで読み取ります。

〔YX座標読込〕に変更するのは、これだけの手順ですので、必要に応じて活用してください。

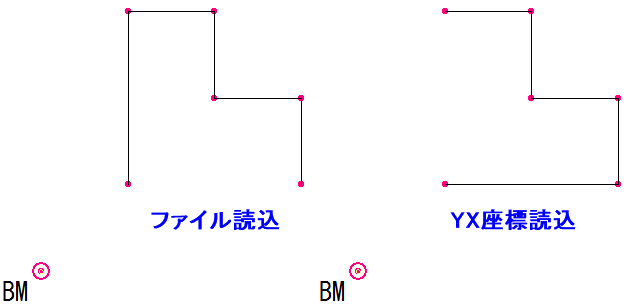

〔YX座標読込〕コマンドを利用した時の座標ファイルを図形化したものが、この画像のようになります。

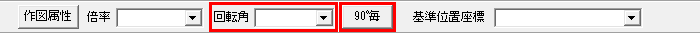

このように通常の〔ファイル読込〕時から「90°」左回転して表示されていますが、

この回転角度を変更することも簡単にできますので、

その方法も合わせてご紹介させていただきますので、

次のコントロールバーの画像をご覧ください。

今回利用するのは、赤枠で囲った二つで、

任意の角度を指定するときは、左側の「回転角」ウインドで角度を指定します。

右側の

どちらが、描こうとする図形になるのかを考えて、適切な方法をご選択いただければ結構です。

使用頻度としては、「回転角」ウインドで角度を指定するほうが、個人的に多いのですが、

これは、描こうとする図形にもよりますので、その時々で使い分けるようにすればいいでしょう。

簡単ですが、角度の変更法をご紹介した後ではありますが、

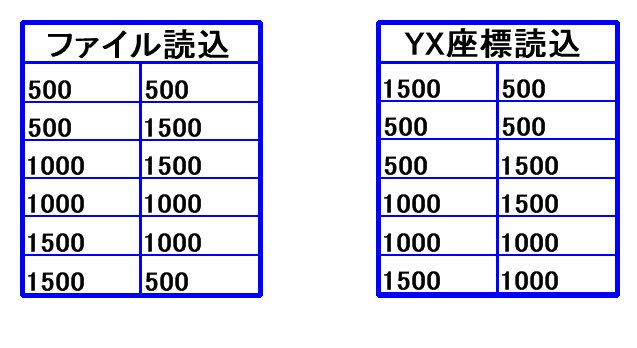

先に検証した、〔YX座標読込〕と通常ファイル読込とで、座標ファイルに書出した時、どのように変化しているのかをご覧ください。

〔YX座標読込〕で読込んだ座標ファイルの図形を座標測定したのがこの画像になります。

そして、通常のファイル読込との座標ファイルの違いを示したものが、次の画像になりますので、ご確認ください。

左へ90°回転していますので当然、測定結果が違っています。

このように座標ファイルの内容を書き変えるだけで、見え方の違う図形を描くことができますので、

慣れて来れば、座標ファイルで図形を描くことも可能ですし、

時にはこちらの方が効率的な場合もございますので、

シーンに合わせて、効率よく描ける方法をご選択ください。

座標コントロールバーの使い方

YX座標読込にございます、その他のタブの使い方も簡単にご紹介しておきますので、ご覧ください。

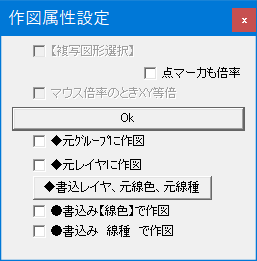

必要な項目をチェックして、最後に「OK」をクリックしてください。

指定時の記入方法は、左側が水平方向で、側が垂直方向になっていますので、

カンマで区切って記入してください。

座標ファイルを書き出す時の基準点を変更するときに使うもので、

これまで、ご紹介してきた中のBMマークの位置がこれにあたります。

記入方法は、倍率時と同じようにカンマ区切りで、記入するのですが、

こちらは、左側が垂直方向で、右側が水平方向の値になっていますので、

お間違いないようお気を付けください。

座標コントロールバーの使い方

ここまでに、幾つか座標コントロールバーの内容をご紹介しましたが、

まだ、ご紹介していないものをこちらでご紹介させていただきますので、ご一読ください。

| このタブをクリックすると座標ファイルの保存フォルダが開きますので、 保存されているファイルの名称変更を行うことができるのと、 通常のファイルの移動と同じようにすれば、保存フォルダの変更もここで行うことができます。 | |

| 保存されている座標ファイルを読込む時に、読込む座標ファイルの表示単位をメートルかミリメートルのどちらにするか選択する時に使います。 通常、建築や測量図等では、ミリ単位で書かれるのが一般的なので、単位読書が「mm単位読書」になっていれば、何もする必要はありません。 | |

| 図面に示された図形を選択することで、座標ファイルに書出すことができる便利な機能で、 実用的で簡単な方法は、範囲選択コマンドを利用して、必要な範囲を指定して書込む方法です。 書込むには、まず先に、保存フォルダに新しく書込むファイルを仮保存しておく必要があります。 |

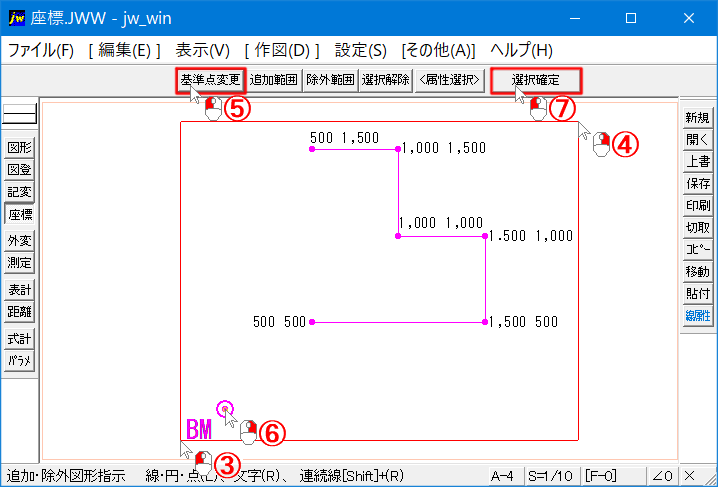

ここで、ご紹介いたしました〔ファイル書込〕を簡単に使える、範囲選択を利用した書き込み方法をご紹介させていただきます。

順番にクリックすると、次の画像のように変化します。

ここで、必要な部分を仮線で囲って範囲選択してから、

基準点をBMマークの位置に変更して、

最後に「選択確定」タブをクリックして保存します。

※保存された座標ファイルの内容は、先にご紹介した、書式とは違います。

範囲選択で文字を含める時は、範囲を決定する時に右クリックしてください。

また、個別で文字を選択するときには、、各文字を右クリックすれば、個別選択できます。

| このタブをクリックすると「座標ファイル条件設定」というダイアログが開きますので、 その中で、必要な項目のラジオボタンをマークして、 最後に「OK」をクリックして、決定します。 | |

| 文字通り、保存されている座標ファイルの内容を編集するもので、 クリックすると読込まれる座標テキストファイルが開きますので、 内容を編集して「上書き保存(S)」もしくは「名前を付けて保存(A)」を選択して、編集したファイルを保存してください。 | |

| このタブをクリックしすると「無題」のメモ帳が開きますので、 新たに保存する座標を書き入れてから、 「名前を付けて保存(A)」してください。 |

これで、座標コマンドのコントロールバーの内容の簡単な説明は、終わりです。

少し長くなりましたが、全ての内容を完ぺきに覚える必要など、ありませんので、

ファイルの作り方と基本的な使い方を覚えていただければ、十分です。

後は、その都度調べればいいと思いますし、

ネット上には、Jw_cadの使い方に関するサイトが、数多存在しますので、

簡単に、欲しい情報を得られると思います。

その中に、私のサイトも加えていただければと思います。

《まとめ》

座標ファイルの使い方を2ページに亘ってご紹させていただきましたので、

大切なところは、お分かりいただけたものと信じておりますが、

基本的に、最初にご紹介させていただいた、

座標ファイルの測定から、座標ファイルを書出すところと、

保存されている座標ファイルを読込んで図面に落とし込む使い方を覚えていただければ、

ほぼ座標ファイルを使えていると思っていただいても、間違いではありませんし、

後のコントロールバーにある、いろんな使い方は、それほど重要なものではないと言ったら語弊がありますが、

あまり頻繁に使う項目ではないので、仮に忘れたとしても、

一読していただいていれば、少し調べてヒントを得れば、記憶が蘇ってくると思いますのし、

全く思い浮かばないにしても、調べた内容を実行すれば、問題は簡単に解決されると思っています。

座標ファイルを上手く使えば、図面を描く時間を大幅に短縮できる可能性がございますので、

是非ご活用いただきたいと切に願います。