座標を使えるようにテキストファイルにする書き方

Jw_cad その他(1)の〔座標ファイル〕の書き方をご紹介させていただきますが、

座標ファイルを使えるようにするために、テキストファイルを作るところからご紹介させていただきます。

座標の測定方法

座標ファイルを作るには、ポイントが示された図面から座標点を数値化するところから始めますので、

座標コマンドとは別の〔測定〕コマンド内の『座標測定』を利用して、座標点を数値するための測定を行うのですが、どのように測定するのかを簡単にご紹介させていただきますので、ご覧ください。

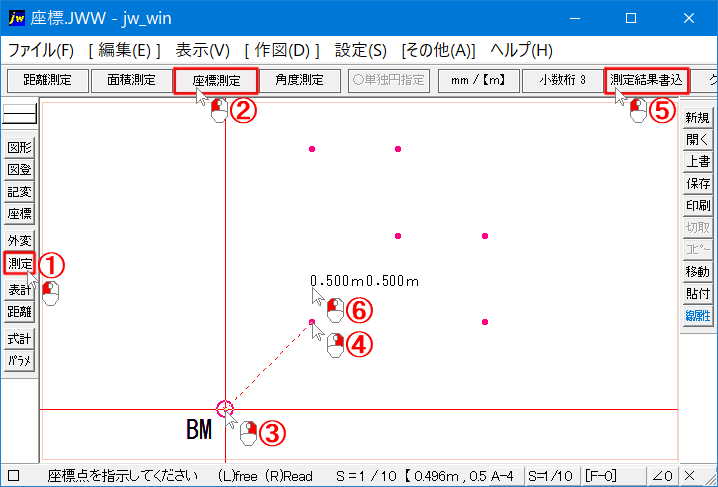

- その他(1)ツールバーの〔測定〕タブを左クリックします。

- コントロールバーの『座標測定』タブをクリックします。

- ベンチマークを右クリックで読み取ります。

- 測定ポイントを右クリックで読み取ります。

- コントロールバーの『測定結果書込』をクリックします。

- 測定結果の書込み位置を左クリックで指示します。

これが座標を測定する一連の流れなのですが、

測定点が複数ある時は、手順の3~6を繰返すことで複数ある測定点を計測することができます。

この一連の流れを画像に起こしておきましたので、ご覧ください。

画像の中では、手順4以降には、指示線が描かれていませんが、

実際には、マウスの動きに合わせて表示されます。

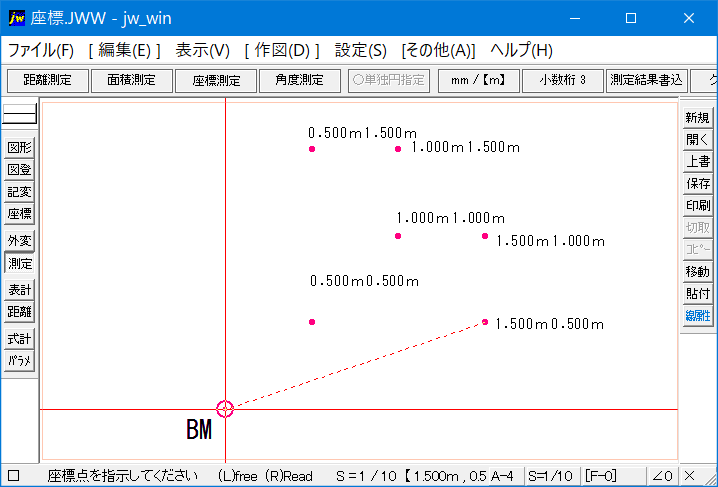

全ての点を測定した結果が次の画像になります。

ご覧のように、全ての測定点に計測結果が記されていますので、

この測定結果を基に座標ファイルを作ってみましょう。

座標を測定するときは、ベンチマークをしっかり決めてから、測定るようにしてください。

BMマークが曖昧だと、測定結果が違ってくる可能性がございますので、

まずBMマークをしっかり決めるよう習慣付けてください。

因みにBMマークとは、(BM: Benchmark)のことで、

建物の敷地の測量や建築における全ての値の基となる地点のことで、

建築中に動かない恒久的なものをBMマークとして用います。

例として、マンホールの蓋や基礎の端、擁壁の角等

このほかに、測量用の杭を地中にしっかり打込み、杭の天端を利用することもあります。

いずれにせよ、建築中に絶対動かないことが重要で、次いで測量時にすぐに見つけられる場所にあることも重要になります。

建築現場ではベンチマークを基準として、建物の水平、垂直を導き出して、工事を進めていきますので、

ベンチマークは、とても重要で、座標測定でも同じようにBMマークを設けておくことが大切です。

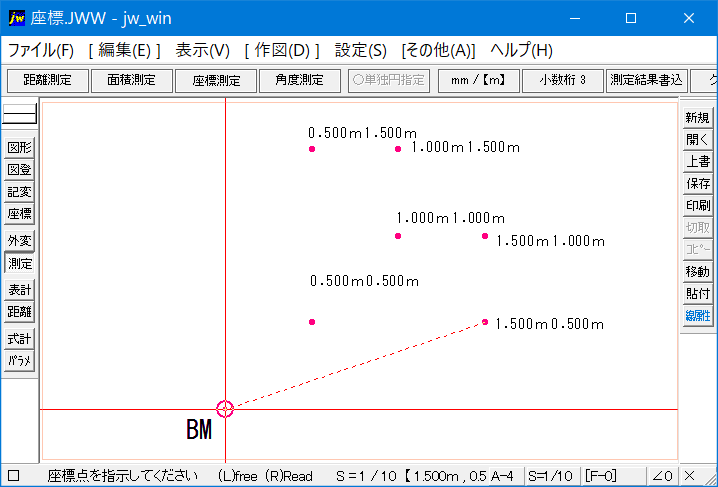

しかし、図面に画像のように「BM」と必ず記入する必要はなく、

誰が見ても基準点だと分かれば、別の表記でも構いません。

測定結果の文字サイズを変更する方法

座標を測定して結果を図面に書出すときに、文字が小さすぎたり、逆に大きすぎたりしたときに、文字サイズを適切な大きさに変更したいときの手順をご紹介いたしますので、参考にしていただければと思います。

- 〔測定〕コントロールバーの「書込設定」タブをクリックをクリくします。

- 左端にある「文字+数字」のタブをクリックして文字サイズを変更します。

ここでご紹介している文字の設定は、基本設定「文字」の〔文字種1~10〕を反映するものですので、

文字のサイズ変更や文字色の変更は、こちらで行ってください。

余談になりますが、その他の項目も簡単にご紹介しておきますので、ご覧ください

| 〔文字種1~10〕の変更 | |

| 小数点以下の表示の有無を設定 | |

| 小数点のカンマの有無を設定 | |

| 小数点最下位以下の四捨五入の設定 四捨五入⇒切り捨て⇒切り上げの順番で切替わる。 | |

| mm/【m】の単位表示の有無を設定する。 | |

| 設定完了の「OK」 |

このようにある程度細かく設定できますが、あくまで大まかな設定ですので、

詳細設定は基本設定で行ってください。

座標ファイルの作り方

先にご紹介させていただきました〔座標測定〕で得られたデータを

座標として使えるように座標テキストファイルに書き起こしておかなくてはなりませんので、

その手順をご紹介させていただくですが、基となる座標測定数値は、

先にもご紹介させていただきましたこちらを利用いたします。

- その他(1)ツールバーの〔座標〕タブを左クリックします。

- コントロールバーの『新規ファイル』タブをクリックします。

- 開いたメモ帳に座標を書込んで保存します。

これで、座標ファイルの書出しは完了です。

文字で「座標を書込む」と漠然と書かれても、どのように書出せばいいのか分からないと思います。

私も座標の書出し方を、かなり調べた記憶がありますし、

その間、図面は全く描くことが出来ず、只時間だけが過ぎて焦りを覚えましたので、

ここに、書出し方も記載しておきますので、ご参照ください。

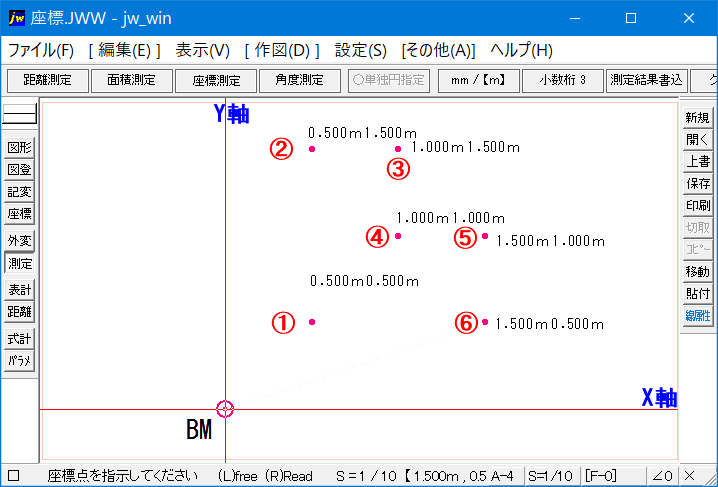

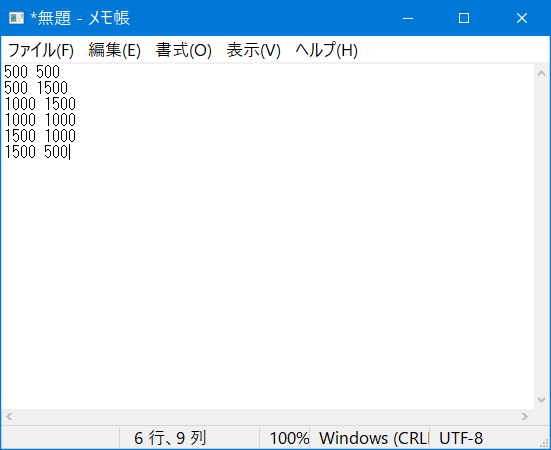

ご覧いただいている画像が、今回練習用にご用意させていただいた座標ですので、

この座標を基にテキストファイルに書出したのがこちらの画像になります。

こうして書出した座標の新規ファイルは、分かりやすいフォルダに保存してください。

一番は、新しく専用のフォルダを追加するのが一番わかりやすいと思いますの。

座標ファイルを書出す時は、ベンチマーク近くから書出すと分かりやすいので、

今回もそれに習って書かせていただきました。

因みに、書出した内容は、先の測定結果ですので、見比べていただければご理解いただけると思いますが、関係性等を表にまとめてみましたので、ご覧ください。

| 測定順 | Y軸側 | X軸側 |

|---|---|---|

| ① | 500 | 500 |

| ② | 500 | 1500 |

| ③ | 1000 | 1500 |

| ④ | 1000 | 1000 |

| ⑤ | 1500 | 1000 |

| ⑥ | 1500 | 500 |

座標ファイルの書出しは、左から縦軸(Y軸)、横軸(X軸)で書出してください。

ここでの書出しがそのまま読込んだ時の図形になりますので、

慎重に間違わないように書出すようにしてください。

座標ファイルを書出すところまでご紹介いたしましたので、

これでいつでも座標ファイルを活用できる準備が整いました。

座標ファイルの書き方と題していたのに、いきなり違うコマンドから始まったので、

調べるところを間違ったのかと戸惑われた方もいらっしゃったのではないかと危惧していますが、

座標ファイルを書出すにあたって、必要な項目でしたので〔測定〕コマンドの「座標測定」から始めさせていただきましたが、

このページを最後までご覧いただいて、その意味をご理解いただけたでしょう。

次のページから、書出した座標ファイルを読込んで、図面に描く使い方をご紹介いたしますので、

座標ファイルの使い方として、ご覧ください。